闹大了!两学生看淫秽视频后,奸杀女老师,后又惨遭第三人猥亵!

| 发布时间: | 2025/11/24 9:57:04 | 人气: | 20 |

那个雨夜的选择,毁了三个家庭。

2009年8月25日晚上,湖南冷水江制碱厂生活区,两个17岁的高中生刘某和谢某回到家里,浑身湿透,脸色惨白。

他们对父母说了一句话:"我们做了错事。"

就是这句话之后,四个家长做出了一个决定——这个决定不仅没能救孩子,反而把自己也送进了监狱,更让两个少年在接下来的16年里,一直活在"不认罪"的执念中。

那个雨夜:孩子选择坦白,父母选择包庇

案发当晚,刘某和谢某回家后,把自己在楼顶对女教师刘云实施强奸并导致其重伤的事情,全部告诉了父母。

你想啊,一个17岁的孩子,刚做完让他自己都害怕的事,第一反应就是回家跟爸妈说。这说明什么?说明他们心里还是有恐惧的,还知道这事不对。

可四位家长听完后的反应,让人寒心。

他们没有第一时间报警,没有让孩子去自首,而是开始商量怎么"保护"孩子——教他们怎么编故事,怎么应对警方的询问,甚至统一了口径。

湖南高院2025年11月21日的通报里写得很清楚:两个孩子的母亲许某红和父亲谢某东,因为包庇罪分别被判了四年和三年缓刑。

谢某东在一审期间还写了认罪书,态度比较好,所以判了缓刑。许某红不服提出上诉,结果二审维持原判。

想想看,孩子犯了强奸致人死亡的罪,家长不是帮他们承担责任,而是教他们逃避。这种教育观,本身就有大问题。

几个月后:家长入狱,孩子无期

2010年8月,娄底市中级法院的判决下来了。

刘某和谢某因为强奸罪导致被害人死亡,被判无期徒刑,剥夺政治权利终身。而他们的父母,也因为包庇罪先后入狱。

家长本意是想保护孩子,结果孩子没保住,自己也进去了。

这四位家长大概从没想过,如果当晚听到孩子坦白后,第一时间带他们去自首,结果会不会不一样?

毕竟两个孩子当时还未成年,如果主动坦白、积极配合、认罪态度好,量刑可能会轻一些。但现在倒好,孩子被判无期,家长也跟着坐牢。

关键是,这个案子里还有个细节特别讽刺。

谢某东在法庭上写了认罪书,承认自己包庇的行为,所以判了缓刑。这说明什么?说明他自己犯错后知道认罪,可当初为什么不教孩子这样做呢?

有些道理,家长自己懂,但偏偏不愿意让孩子去承担。

16年间:错误的教育观延续

更让人无语的是,两个孩子在狱中这么多年,一直拒绝认罪。

监狱方多次劝他们写悔过书、争取减刑,都被拒绝了。他们坚持说自己没做过,要洗清冤屈。

从2010年到2025年,整整16年,他们放弃了所有减刑的机会。如果认罪态度好,按照正常程序,说不定早就能出来了。

可他们就是不认。

这里面肯定有家长的影响。当年父母就是教他们"不要承认、要隐瞒",这种思想早就种下了。而且父母一直在申诉,从地方法院申诉到最高法,一次次被驳回,一次次再申诉。

孩子在监狱里看着父母为自己奔波,肯定也觉得"我就是冤枉的,我不能认罪"。

这就是错误教育观的可怕之处——它会一直延续下去,毁掉一个人的一生。

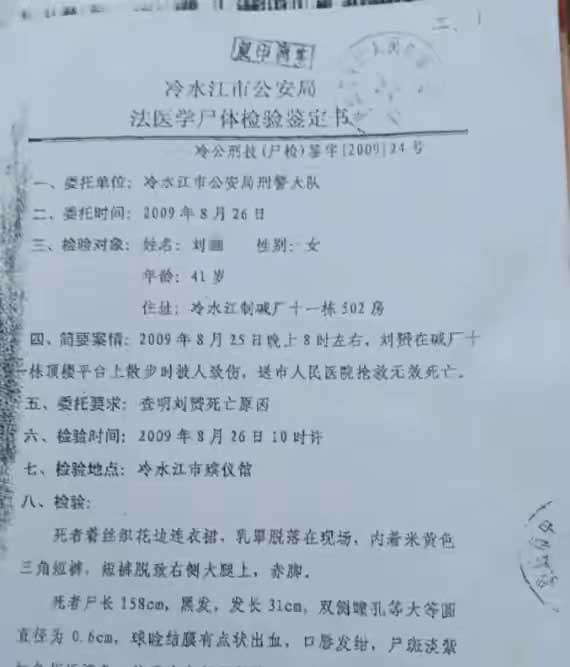

法院的判决书里写得很清楚,两个孩子在审讯时供述了很多"只有亲身经历才知道"的细节。比如他们说从背后踢了刘老师,导致她下巴磕到地上;强奸过程中踩了她的腹部。这些细节跟尸检报告、现场勘查完全吻合。

也就是说,证据链已经很完整了。但家长和孩子还是不相信,或者说不愿意相信。

2025年11月:申诉再被驳回,悲剧仍在继续

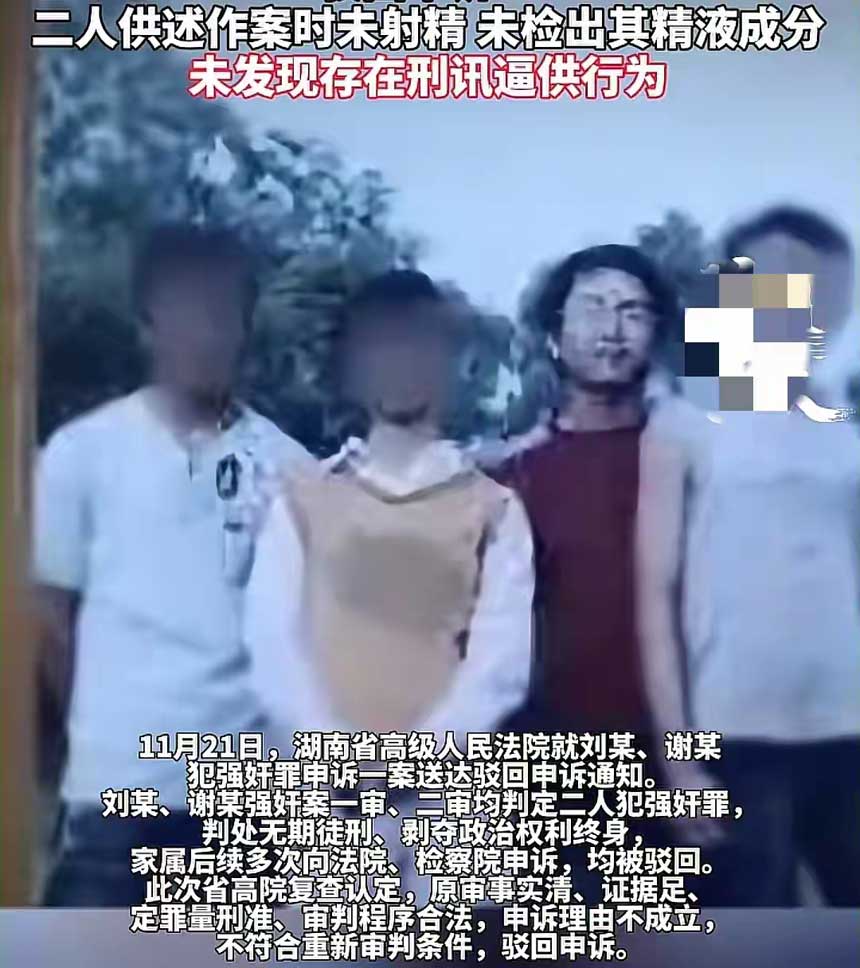

2025年11月21日,湖南高院再次发布通报:驳回刘某、谢某的申诉。

通报里写:"原审认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。"

这已经不知道是第几次驳回了。从2010年判决,到最高检审查、最高法复查,再到湖南高院重新审理,结论都是一样的。

可家属还是不接受。

说实话,作为旁观者,我能理解父母的心情。哪个父母愿意看着自己孩子在监狱里待一辈子?可是,再多的不甘心,也改变不了已经发生的事实。

反而是这16年的坚持,让两个孩子失去了改过自新的机会。

如果当年第一时间自首,认罪态度好,积极赔偿被害人家属,也许判得会轻一些。如果在监狱里好好改造,写悔过书,争取减刑,也许早就能重新做人了。

但现在呢?16年过去了,两个当年17岁的少年,如今已经33岁了。人生最好的年华,全在监狱里度过。

而四位家长,也因为自己当年的"护犊心切",搭上了几年的自由。

最该反思的是什么?

这个案子里,最让人心痛的其实不是判决本身,而是那个雨夜父母的选择。

孩子犯了错,第一时间想到的是坦白。这说明他们内心还是有愧疚的,还知道害怕。可父母却用"保护"的名义,教会了他们逃避。

这就是很多中国家长的通病——只要是自己孩子,无论对错,先护着再说。

但真正的爱,不是无条件的包庇,而是让孩子学会为自己的行为负责。

犯了错就要承担,这是做人最基本的道理。可有些家长偏偏反着来,觉得"孩子还小"、"不能毁了他的前途"。结果呢?越是这样想,越是毁得彻底。

谢某东在法庭上写认罪书的时候,大概也明白了这个道理吧。可惜当初教孩子的时候,他没想明白。

话说回来,这个案子给所有家长都上了一课:真正爱孩子,就要教他们承担责任,而不是帮他们逃避。

犯错不可怕,可怕的是不敢面对。

那个雨夜,如果四位家长选择带孩子去自首,结局会不会不一样?

也许孩子不会被判无期,也许家长不会跟着坐牢,也许16年不会在无休止的申诉中度过。

可惜,人生没有如果。

一个错误的选择,三个家庭的毁灭,还有一个被害者家庭永远无法弥补的伤痛。

这代价,太沉重了。

·下篇:柬埔寨“江湖大嫂”口供曝光:布局4天劫囚救夫,通过加密通讯软件花1500美元买手枪,提前租车踩点蹲守

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: